|

|

益都县文工团轶事(下) 二维码

677

益都县文工团自1970年7月成立,至1980年6月撤销,历时整整10年。 当年,一群风华正茂,有着艺术才华和青春梦想的青少年,听从组织号令,从四面八方汇聚到一起,组建了这支专业文艺团体。他们克服重重困难,努力钻研艺术,认真排练剧目,深入企业、农村、部队、机关进行文艺演出,取得了令人瞩目的艺术成就,成为那个年代全县舞台艺术的最高代表和艺术象征,在青州文化艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。 48年弹指而过,但他们的艺术至今仍在传承,他们的故事至今仍在传颂,成为一代人抹不掉的美好记忆。“四十八载忆当年,鬓发如霜叙情缘。年少青春风雨路,茶余饭后作笑谈”。下面,就让我们跟随这些老文工团团员们的思绪,一起探寻他们的青春足迹……

▲《农奴戟》、《红梅迎春》剧本 一、被窝里长出了梧桐树 文/赵铁 我说这话你别不信,那年头我们下乡演出,哪有现在这条件,又是大客车,又是道具布景车,还有流动舞台车。我们那时候也有车,一个轮的是小推车,两个轮的是地板车。由于没有现代化的交通工具,所以下乡就只能住在农村。 为了方便百姓看戏,我们采取蹲点开花的办法。每天都要拉着道具布景服装来回奔波几十里路。其实这也不算啥,就是住的地方过于艰苦。你想全团五六十人到一个村里也确实没法安排。要是能赶上学生放假,住个学校,把课桌对起来那就等于宾馆了。一般情况下就是住老百姓倒下来要拆还没拆的破屋。新屋也有,就是没门没窗跟露天也没什么两样,或者干脆就是牛圈。一头是吃喝拉撒的牛,另一头就住着这些平日里令人羡慕的演员。 记得那年我们住在一间破屋里,有炕。一位演员早上起床后发现鼻子嘴里全是黑灰,原来他晚上睡觉不老实,一头拱进了烟道里。 有炕真不错,可大部分是没有炕。跟老乡借点玉米秸就地一铺就算是床了,早上起来咯得浑身疼。为了防潮,后来剧团每人发了一床狗皮褥子。当然,剧团解散时,必须交上才能开给介绍信,这是后话。 一次,在庙子演出,我们住在几间新盖的屋里。几天后,我发现被窝里有异常,掀开狗皮褥子一看,嗬!长出来一棵梧桐树芽子。 其实,我们住宿的屋里有几棵小槐树、小梧桐什么的,很正常。但那植物长到被窝里来,就算新奇了。

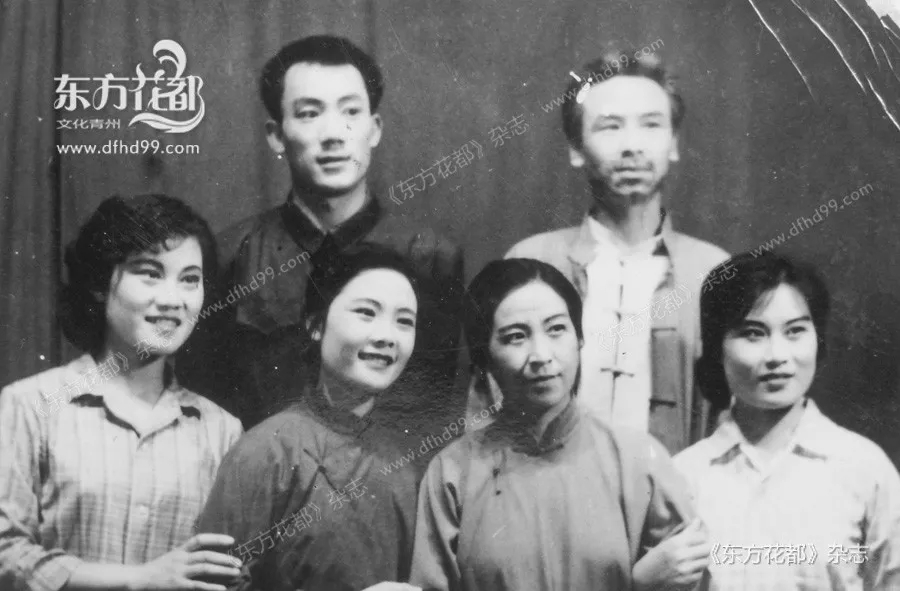

▲《胭脂》剧照(林燕提供) 二、惊险事故 文/王小平 在团里,演员队一班负责灯光、音响的安装、维修和保管。每场演出,装台、卸台那可是团里最苦最累的活,而且还要高空作业,爬上爬下。在多年的装卸台工作中,从没有发生过一次人身伤害事故,现在回想起来,还真是有点侥幸。倒是乐队的同志先后有过两次特别惊险的一幕。 一次是发生在赵华吉身上。那天,在人民影院装台,一些演员开始化妆,由乐队的同志帮助我们往上拔一排沉重的面光灯。这次,赵华吉领着几位乐队的同志爬上了影院的顶棚。顶棚上方没有灯光,人从明亮处进入,眼前漆黑,伸手不见五指。黑暗中,有人喊一、二、三,几个人一起提着粗绳往上拔。赵华吉用力过猛提得高,身体失去平衡,歪倒在天花板上,人和几块天花板及顶棚的灰尘飘荡在半空中。幸亏他死死地抓住了吊灯的大绳,才没有酿成更大的事故。 另一次发生在王焕增身上。我们在肉联厂演岀结束后,领导安排拉二胡的王焕增在礼堂过夜留守。他和几岁的儿子睡在舞台上。礼堂里又黑又冷,他试着合上大电闸,摇起几个节光器,舞台上方的面光灯渐渐亮了起来,礼堂里不再黑的吓人,爷俩的被窝也暖和了许多。半夜时分,刺鼻的电线烧焦的气味把王焕增从梦中呛醒,几个节光器已开始冒烟,通往面光灯的一束防水线正自下而上地燃烧着。还算万幸,王焕增及时拉下大电闸,电线的火苗才渐渐熄灭,避免了一场房毁人亡的大事故。

▲团友留念(张丽华提供) 三、紧急集合 文/赵铁 剧团早期是军事化管理的,自然少不得拉练和紧急集合,这就要说到两个人了。 有位老兄是团里有名的“三快”,一是“走路快”,别人走一步他已走了两步,整天价跟小跑似的,时间对他太珍贵了。二是 “记录快”,喇叭里播新闻,开大会作报告,他都能一字不漏地记录下来。这是他自学速记的成果,令团友们瞠目。三是“写本儿快”,那时经常要排演一些配合形势的小节目,而脚本儿就成了难题。这老兄是老三届毕业生,文笔好,领导就经常让他写脚本。这种应急之作,都是要求一天内写出脚本并谱好曲子唱腔的。按说,这是根本不可能完成的事。可是,那老兄拿到这一天的创作假之后,词曲全部完成,还能腾出半天功夫帮家里干农活呢。 再说另一位老兄,他却是有名的“慢半拍”,不光是拉大提琴慢半拍,就是平常也全是慢节奏的。 有一年文工团在桃园公社演出,晚上大家都睡下了, “慢半拍”不但和衣而卧,竟连铺盖都没伸开。大家也没在意。半夜里突然哨声大作,剧团紧急集合。团员们一跃而起开始收拾铺盖打背包,而“慢半拍”却有条不紊地捆扎着被褥。人们这才明白过来,原来他获取了今晚紧急集合的“军事情报”。然而,他的身后忽然有人说:“恁忙着,我先走了。”这是“三快”。因为“三快”衣服简单被褥少,每次紧急集合,第一个到达指定地点的一定是他。这一次,最后一个提着铺盖跑到队伍里的,依然还是那位 “慢半拍” 老兄。

▲《一张彩礼单》演员全家福(吴玉胜提供) 四、开上拖拉机 文/王惠田 文工团搬迁至天主教堂后,上级给团里配了一台25拖拉机。毛团长听说我开过车,便让我跟他去提车。我把拖拉机开进大院时,全团人员那个高兴欢呼哟,让拖拉机上的我格外神气。 为让拖拉机在下乡演岀时发岀电来,我到曾经学工的张孟农修厂找师傅和同学,让他们帮着在拖拉机上安装发电机座架和发电机。老乡就是实在,我说怎么安,他们就怎么安,我说改哪里,他们就改哪里,中午请酒管饭,还不收文工团的改装费。拖拉机开回团里时,来了个大变脸,朝上的烟筒改为朝后且隐蔽了起来,前轮安上了更宽更厚的挡泥板,驾驶座后下方安了发电机架,发电机固定在上面。毛团长指挥人搬来变压器和演岀用的灯,对拖拉机带动发电机发电进行检验。还检什么验呢?我和师傅、同学早就检验过无数次了! 一台拖拉机的能量真是够大的,拉演岀物资能顶五六辆地排车加一辆小推车;带动发电机发电比十几盏汽灯还亮;去弥河拉沙赛过团里二十多个小伙子。那年,全团分三个队下乡支农,其它两个队都超过三十人。我一人开一台拖拉机就成了去黄楼的支农分队,帮生产队拉庄稼,运肥料,风光得很。 见拖拉机如此神勇,一些同志就手痒痒。一次,去北阳河演岀,有人忘了带演岀用品,让我和团里一伙计开拖拉机回城取。回来的路上,那伙计塞给我一盒烟,求我让他开一会儿。我见他开车心切,便把驾座让给了他。路窄,又是沙子路,车不好开,他又是生手,一不小心开上了路边的沙堆。他一踩油门,拖拉机下了沟,来了个四轮朝天。我见事不妙,顺势滚在一边。那伙计来不及反应被压在车下,幸亏我设计安装的电机座合理又结实,才救了他的命。我找来人和车,把拖拉机拽上路,见无大碍,继续往演岀点赶。领导嫌我们回晚了,追问为什么迟了两小时,再看遍体伤痕的拖拉机,就知岀事了。我拿烟分给大家,编瞎话说:“路上走得急,躲人躲到沟里去了——幸亏是我开车,要不,俺俩就见不着恁了。”领导知道我从不说谎,忙递上好烟为我压惊。在一旁的俺那位伙计,懊丧着脸,还偷着笑呢。 我后悔让他开车,却不后悔对领导撒谎。

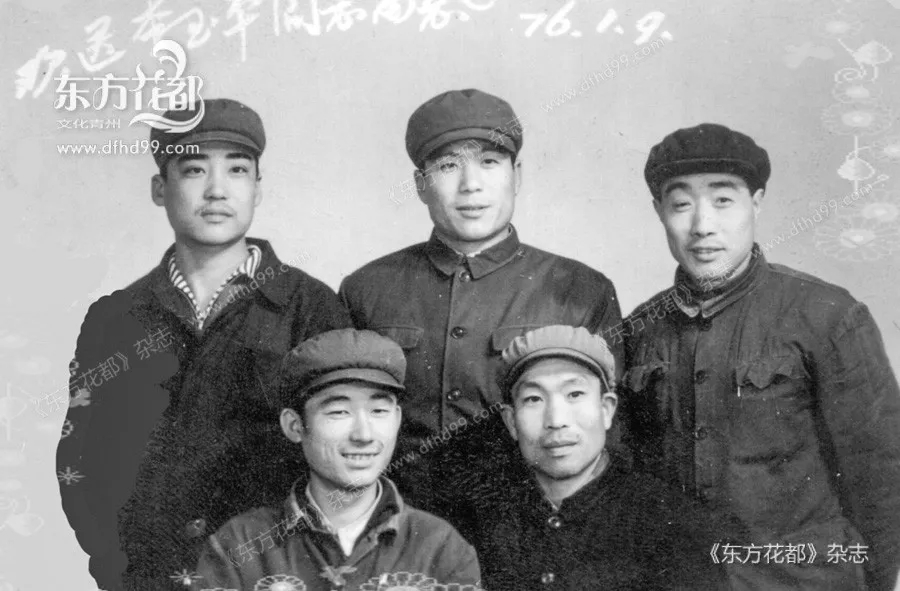

▲欢送团友(赵华吉提供) 五、琴 盒 文/赵铁 咱这位琴师可是文工团里有名的“琴痴”。小提琴拉得好,能做上第一把交椅,那都是刻苦练出来的。 一次,有好心人给他介绍了个对象,姑娘长得漂亮,工作也好。头回见面,琴师正在练琴,一段还没练完就让姑娘稍等。可这一等就是一下午,竟把人家姑娘给忘了。等练完了琴,这才想起来还有人等着他呢。再一看,人早没了,人家姑娘啥时候走的都不知道。这就是琴师,琴就是他的命,拉起琴来啥都忘了。 有一天,剧团晚上在城里影院有演出,但凡晚上有演出,下午一般就不安排工作,而且早开晚饭,为的是装台、化妆等,做好演出准备。对于琴师来说,下午没安排正好练琴,于是便拉起了“凯塞”练习曲。这一练就好像上满了弦的发条,根本停不下来。 开饭时,同事们从他门前经过都叫他一声:“开饭了!”“哎!”别看琴师答应着,其实啥也没听见,照样练琴。就这样一直练到天黑肚子饿了才想起吃饭。把琴往床上一放,拿起饭盒到食堂一看,早关门了。琴师心里纳闷儿:怎么回事呢?食堂关门不说,怎么全团连个人影也没有呢?猛然想起,坏了,今晚演出。 琴师急匆匆跑回宿舍,把饭盒一扔提起琴盒一溜烟儿狂奔到了剧院。谁知观众早已入场,剧院关门了,这可怎么办?琴师灵机一动,爬墙。好在剧院跟文化馆只一墙之隔。平日里文质彬彬的琴师这时也不知哪儿来的那劲头儿,一个箭步窜上墙头,翻墙进了剧院(看来人要是急了啥事都能干的出来)。还有半分钟就要开演,来得早不如来得巧,正是时候。 琴师松了口气,坐下来稳了稳神,打开琴盒,傻眼了。怎么了?空盒。琴还在床上呢!

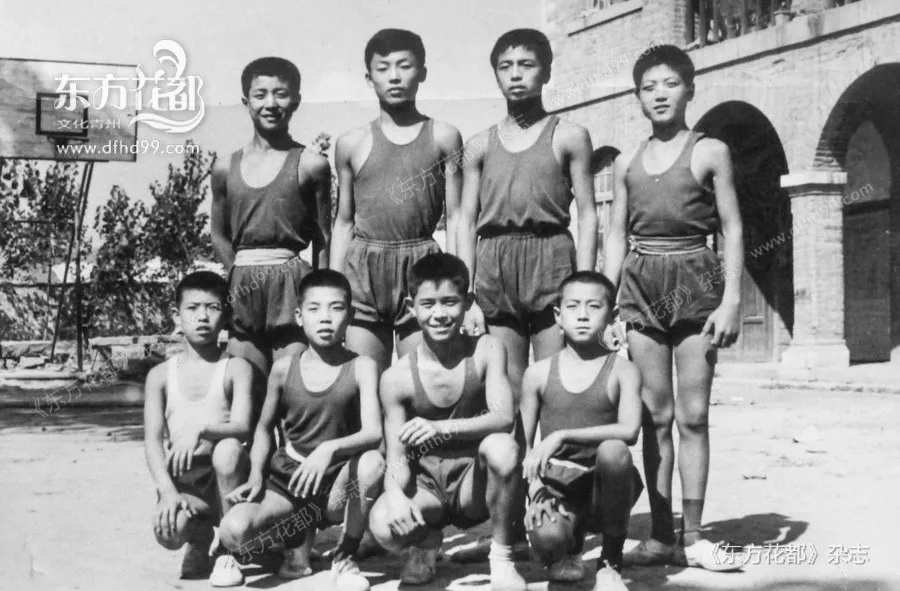

▲小班男演员合影(丁枢忠提供) 六、找台词 文/康保英 专业的宣传队与业余队排演的节目几乎没有什么区别,除了演“革命样板戏” 选段外,还是演些配合形势的文艺节目。这些节目都是赶时间创作的,经常是通宵达旦排练,第二天去街头、广场或单位宣传演出。由于时间紧任务重,所以节目质量可想而知,演出中就经常闹出些笑话来。 一次,我们排演了一个宣传“最新指示”的锣鼓词,当晚听了广播,连夜编写,突击排练。第二天演出时,根本背不过词儿,逼得演员们各出奇招。有的把词抄到鼓面上,有的把词写到小锣板上。王新华是敲锣的,铜锣写不上字,贴上纸又不行,可把他难为坏了。最后,有人给他出了个好办法:把台词写到锣槌上。词倒是写上去了,可锣槌细,字太小,上了台,灯光又耀眼,根本看不清台词。王新华不亏是原京剧团留下来的“老”演员(其实他比我还小一两岁),不慌不忙地在台上转着手中的锣槌找台词,把台下的观众搞得莫名其妙,也把台侧的我们逗乐了。

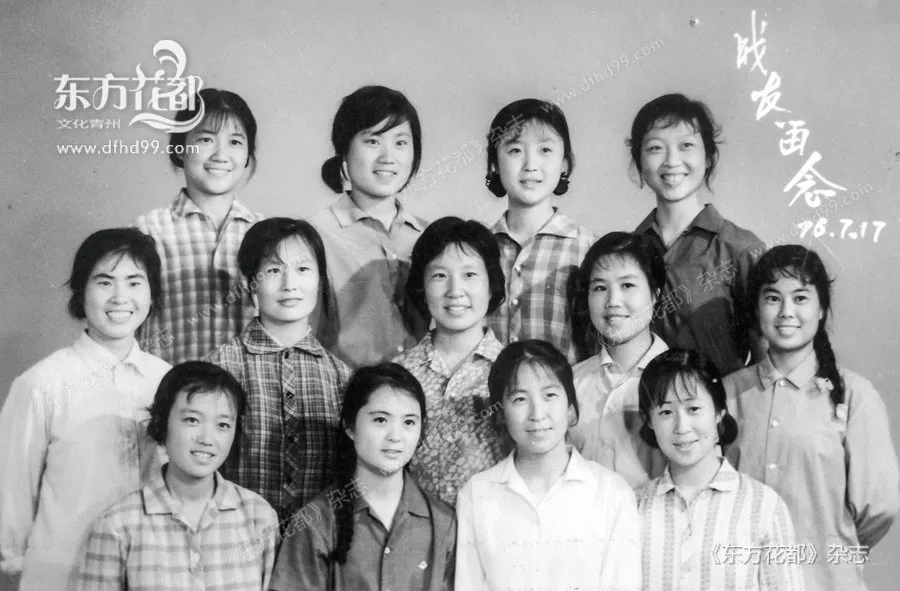

▲小班女演员合影(王玉玲提供) 七、我是服装管理员 文/唐玉明 在文工团,我和王洪敏负责管理服装。这个活儿,旧剧团里叫“跟包”。 人家“跟包”是跟角儿,而我们是为全团演员服务。因此,服装管理是个针线笸箩子,尤其是文工团既要演跟形式的小节目,又演大型歌舞剧、京剧、吕剧,剧种繁多,所用的服装也五花八门。有现代的,也有古装的。有时一场演出若干个节目,上台的演员要换几套服装。为了能顺利的演出,每天演出前,我们都到的最早,按照节目单和每个演员在节目中换装的先后顺序把服装整理好。演员一下场,立即就把下一场要穿的服装给他换上。这不仅要有不怕苦不怕累的敬业精神,还要十分熟悉每一台节目、每一个戏的全过程,才不至于演出时手忙脚乱、张冠李戴。 演出结束后,我们又走得最晚,把演员们脱下来的各色服装进行分类,烫平,防止起皱,再按照第二天的演出顺序码好或者挂好。夏天天气炎热,演员脱下被汗水湿透的服装,我们就要一一进行洗、晾、熨。有的服装特别是古装不能用水洗,只能用酒喷,然后熨烫。那时没有喷雾器,六十多度的白酒含在嘴里往衣服上喷。我们女孩子不会喝酒,酒含在嘴里辣得嘴麻麻的,不小心一口酒呛着,眼里就流泪,半天缓不过气来。日复一日,年复一年,我们这些不会喝酒的姑娘,居然被酒熏陶过来了。拥军时,在欢迎宴会上,我们竟然也能和男同志一样喝上几口,虽然脸红头晕,却也能抵挡一阵子。 服装仓库大都在剧团的一个角落里,每当我们回团时已是夜深人静,人们已进入梦乡。漆黑的夜里,只有我和洪敏两人结伴摸索着往宿舍走。本来胆子就小,偏偏一只野猫从我们面前蹿过,吓得我俩紧紧的搂在一起。尖叫声惊动了熟睡得人们,团友们打着手电筒跑来,才把我俩从恐惧中解救出来……

▲小班35周年聚会(吴玉胜提供) 八、领导也上台 文/赵铁 由于剧团演员少,有时演员就要串场。啥叫串场?就是一个演员要多次上场。比如我们团武场演员就三个人,《沙家浜》翻墙一场戏要有八到十几个人翻。没办法,这三个演员就要每人至少翻三次,这就叫串场。 几个演员轮流上场还好说,可要是同时上场,人不够可就难办了。那就得挖潜。三挖两挖就挖到了领导身上。没办法,上呗!《红灯记》里有一场戏,一队日本兵搜查跳车人,五六个鬼子兵端着枪气势汹汹上场,然后一声“卧倒”,鬼子兵齐刷刷扑倒在地,切光闭幕。别看这“卧倒”不难,可没点功夫还真的做不到。那天剧团领导全部上场扮了鬼子兵,前面一个是团长,后面一个是书记。一声“卧倒”!鬼子兵扑倒在地,就听“啊”地一声,等再起灯光,就见后面书记满嘴是血。原来书记啃在了团长的皮鞋后跟上。 演《洪湖赤卫队》时,有个匪兵实在找不到人了。正好有个领导刚调到团里来,他的东北方言又接近普通话,就是他了。他演的匪兵在赤卫队面前暴露身份后,有一句表现垂死挣扎的台词——“我们要剿灭你们赤匪。” 那领导在台上的声音十分洪亮,其口音也让人听得非常清楚:“我们要朝着你们泚尿!”

▲当年的小团员再相会 九、一根老葱 文/白秋艳 我到文工团后,接到的第一个任务是扮演《李二嫂改嫁》中的张大娘。那时团里缺人,小班的终于可以顶台唱角了,团长老毛很是高兴,自豪地对人说:看,这是我们17岁的老旦!哈哈! 毕竟还是年轻,刚开始演出是认真的,熟练了就开始调皮了。记得有一次演《李二嫂改嫁》,李二嫂、张小六和我(张大娘)的一场戏,需要我准备道具煎饼和大葱。林燕(李二嫂扮演者)和我商量,给张小六(吴玉胜扮演)卷上了一棵老葱,看他怎么吃!到演出时,张小六吃着煎饼卷大葱,李二嫂在后面偷偷的给他搧扇子,好浪漫温馨的场面,看得观众心里痒痒的。此时,张小六羞涩地咬一口煎饼……因为那葱实在太老了,他没咬断,把整个一棵葱从煎饼里拔了出来,含在嘴里。演的和看的都呐闷:这葱也太老了吧!哈哈哈!我和林燕终于成功地戏弄了一下扮演张小六的吴玉胜!我们笑得肚子疼。 十、小班记趣 文/丁枢忠 1975年,县文工团招收小班学员,还在上小学的我不知不觉走上了艺术之路。 1、练功服 开完第一次会后,是演员的学员每人领到了一套深蓝色的大罗纹练功服。那时,我还不满13岁,这是我第一次拿到没花钱的新衣服,心里的高兴劲儿难以用语言表达。我们男生的宿舍被安排在天主教堂最北边靠西端的两间平房里,那是周兴国老师刚刚结婚的新房,腾出来没几天,墙上贴着的几个双喜字还是鲜红的。床是用木板搭成的通铺,我和杨旭萌、张利华住外间,陈明涛、王延华、李长春、窦奎亮、李玉光住里间。住里间或外间不是我们自己决定的,我们是按照通铺上标写的名字找到各自位置的。 把行李往自己的床位上一扔,我猴急着试穿大罗纹练功服。裤子提起来,裤腰到了脖子;上衣穿在身,下垂到了膝盖,谁看了,谁都笑。要么是练功服太肥大,要么是我们长得还太矮小,或是二者兼有。康保英老师象个大姐姐,一个挨一个地给我们往合身里改,还不停地嘱咐说:“很快的,等个子长高了再放开就是,千万别把多余的剪掉。”我们顾不上听这些,穿着改得还算合身的练功服练功去了。 至今,我仍然保留着那身蓝色练功服上的一块布片。 2、争热水 还有一件事让我记忆犹新。那是个冬天,每到晚上我们都要在练功房烧水洗脚。一次,值日的男生杨旭萌与女生王玉玲为了抢先在炉子上烧水吵了起来,争来争去,谁也不让步,最后的结果是一盆热水泼进了杨旭萌的怀里。王玉玲还不依不饶,说:“你是公鸡,我是母鸡,我不怕你!”因此,两人竟多日不说话。真是些小孩子,傻到家了!若再过几年,待我们长大了,肯定不与姑娘们争水,说不定早早地就把热水端到她们床前呢! 3、抢小人书 还有一次,尹红、王新霞、董红几个女生要看李玉光手中的小人书,李玉光不给,她们就去抢。李玉光急中生智又钻进了那些烟包堆里。女生们人多,拉网式地找人,不一会儿,他便束手就擒。眼见几个姑娘就要扑上来抢画本,李玉光灵机一动,麻利地将画本藏进了掐腿的练功短裤内,还得意洋洋地喊:“谁敢来拿呀!”尹红等人算是没了办法,只得放弃。当时,大家生活单调,又是求知欲望很强的年龄,见人手里有本书一定会抢着看。不过,我们这些男生还是不敢靠女生很近的。 前几年小班聚会,有人提及此事,尹红几个说:若是现在,莫说你把好东西掖在裤头里,你就是吞在肚子里,俺也能叫你吐岀来! 4、地瓜蔓当电线 上山下乡到农村演岀是最多的,演岀中有趣的事也特别多。记得在一次下乡时,演出的剧目是小吕剧《管得好》,李兰花扮演奶奶,孟庆臣扮演爸爸,陈迎霞扮演姐姐,我扮演弟弟。剧情进行到最后,需要一根电线做道具,因为要急着上场,这道具找不到了。我急了,从舞台旁边的庄稼地里拽来一根酷似电线的地瓜蔓上场了。当演到爸爸指岀姐弟俩的实践试验有问题时,孟庆臣说台词:“两股线,四个头,都接到一块去了!”然后用手一折地瓜蔓(电线),嘎吧一声,断成了两截,好脆的电线!我们几个演员在台上实在忍不住,笑场笑大发了。 这个小小的失误以及失误带来的笑场,当时觉得有趣,事后也当笑话讲,可我把它永久地记在了心里。在我后来的所有演岀中,每次演岀前,我都要反复检査自己用的道具,避免了一次次将要发生的失误。 2018.12 NO3. 第三期(总第三十二期) ▲以上图片由青州市摄影家协会提供 上一篇王延林 水墨古城系列之九

文章分类:

花都记忆

|