|

|

我从窦家崖上大学 二维码

787

1978年的那个夏天,山洪爆发,我们窦家崖村的贮水大坝决口,洪水从村西头滚滚而下,顺着上张村、下张村间的低洼处直奔益都与淄博的界河——淄河。从窦家崖到下张村,只要是洪水所经过的地方,不管是学校、门市部、养猪场还是庄稼田,都被全部冲毁,我原本的初中学校上张联中也在其内。

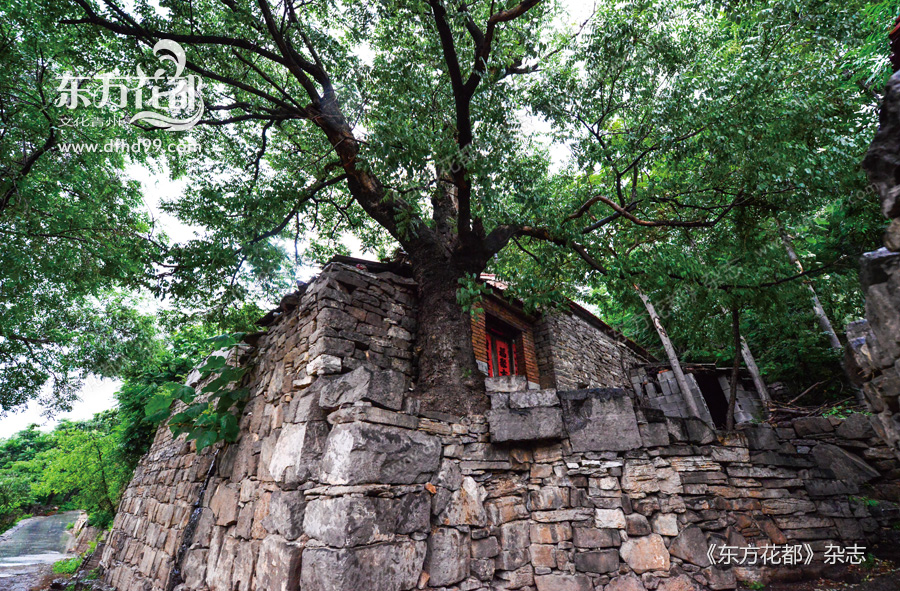

在我该上初中的时候,被洪水冲毁的上张联中还没有重建起来,我们只好到上张小学腾出来的一间教室里上课,在这几十平米的教室里,有来自上张、下张、窦家崖和孙家岭四个自然村的几十名初一学生,怀揣着对未来的种种向往,开始了我们的初中时代。 在上张小学上学时间也就有几个月吧,因为实在太拥挤,大队就把上张村已弃用的养蚕场收拾出来作为初一的学习教室。养蚕场一排两大间,已分成的两个学习班各占一间,老师办公室和教室是用旧橱柜隔开的。那时候还没有通电,教室除了一门一窗外,再也没有其他的采光渠道,教室里整天黑漆漆的,若碰上阴雨天就更糟了。为了解决学生们的课桌问题,学校就从村民家里临时借来一些长条木板,两头用石头支起来,一块木板就成了四五个学生的课桌了,木板上自然少不了“三八线”的痕迹。 到了初二,原来的上张联中重新建设完成,我们从养蚕场又搬到了新学校,这次,我们终于有了带玻璃门窗的教室,学习条件比养蚕场好多了。这一年里,数学(几何)课张文仁老师板书一丝不苟,推理严谨;语文课丁秀文老师讲解文言文生动活泼,引人入胜;物理课高洪堂老师循循善诱,诲人不倦,他们都给我留下了深刻的印象,我的学习功底也是在这段时间打下的。

1980年的冬天,公社主管教育的教研组决定,要从所有的初中学校中通过考试选拔优秀学生组建一个重点班,目的是利用初三的最后一个学期,集中全公社最好的学生和最强的师资冲击省重点中学益都一中,重点班设在距离我们窦家崖村35里的七庄中学,我们村有四名学生进入了这个班。但是因为从家里到七庄中学需要走四个多小时的山路,翻过三座大山才能到达,家离得远的学生只能选择住在学校里。就这样,我们开始了学校寄宿的生活。这里的学习条件比上张联中的好多了,教室里装有日光灯,不再是整天黑漆漆的了。我平生第一次在有电灯的教室里学习,心里激动又兴奋。只不过刚开始住校的第一周,我们都很想家,有时在被窝里偷偷地哭,好不容易熬到周末,自习课都不上了,归心似箭地向家奔去。 住校生每周回家要带回够一周吃的饭,虽说是饭,却不是我们现在吃的米饭馒头这种“饭”,而是煎饼和水萝卜咸菜。煎饼还要算计着吃,每天有每天规定的量,要不然吃不到周末就要饿肚子了。学校食堂只为学生供应开水。我们村和西坡村的八名同学住在一间宿舍里,铺盖也是学生自家准备的,有的学生家里经济条件差,被褥没法准备齐全,就两个学生合伙,一个出被子一个出褥子,两人一个被窝通腿睡觉,我和王苇同学就这样通腿了半年。宿舍里老鼠特别多,每当屋内没动静的时候,这些老鼠就成群结队地出来吃我们吃掉下的煎饼渣,但在当时那种住宿条件下,我们也习以为常了。 可能是由于一个学期的时间太短,学生和老师的教与学不能在短时间内磨合,所以重点班当年的中考成绩不理想,仅有一名学生考上了益都一中。中考过后,重点班就被解散了,落榜的我们心情都很低落,感觉苦也吃了,累了受了,中考目标却没有实现,虽然很伤心,但我们并没有气馁,我和村里的几个学生重新振作,又回到了原校复读。

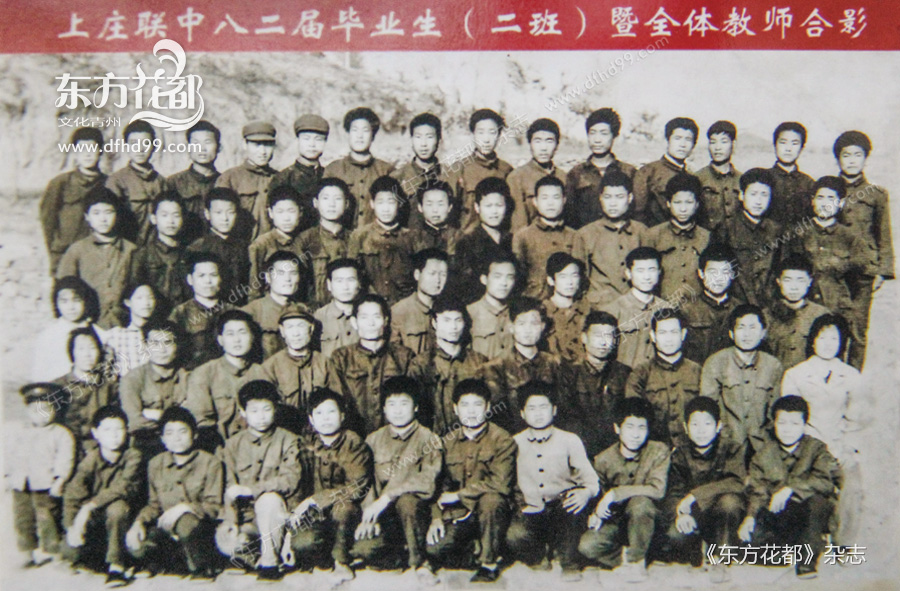

由于当时的生源问题,公社的初中学校实施合并,上张联中已被合并到了上庄联中,原上张联中就成了附近几个村庄的小学学校了。 我的“第二个初三”就是在上庄联中渡过的,联中是在李新庄村和上庄村两村之间的一片河滩地上新建起来的,附近十几个村庄的学生都在这上学。虽然是新建学校,师资力量也不错,但学校相应的配套设施还很简陋,远不如七庄联中的条件好,学生的生活条件很艰苦。学校离我们窦家崖村有十五里路,也要住校的。吃的情况和在七庄联中差不多,还是煎饼咸菜和每顿的一茶缸子白开水,住的情况就更差了。宿舍的床铺是用河滩的鹅卵石垒起来的,中间用碎石块填平,上面盖上从河滩捡来的杂草,再把我们自己从家里拿来的用麦桔或谷桔编成的草垫子铺在上面,每人八十公分宽,这就是床铺了。 冬天下雪时,雪花能从密封窗户的塑料布的破洞中飘落到铺盖上,虽是在屋内,也与室外相差无几。到了夏天,各种跳蚤、虱子到处是,那时学校虽然已经通电了,但宿舍里却没有风扇之类的降温设施,夏天的晚上,屋里闷热的空气,被汗浸湿了的床铺,无处不在的跳蚤和虱子,又热又痒的夜晚根本无法入睡。于是我们几个男生想了个办法,把铺盖搬到教室里,在教室里睡觉。还在教室上自习的女同学们看到我们搬铺盖,只好在愤骂声中不情愿地离开。 每天早上起床以后,我们没有现在这样又刷牙又洗脸的步骤,就只是轮流用茶缸接着凉水,浇着象征性地抹一把脸。那时候大家基本都没有毛巾,只有高琳同学有一块小手帕,这就是我们村几个同学的公用毛巾了。

1981年的那个夏天,天气大旱,附近的村庄都严重缺水,学校吃水成了大问题。每到吃饭的时候,我们只好干吃煎饼,本来煎饼就干干的没什么水分,喉咙里也是干的,煎饼与喉咙相互摩擦着艰难下咽的那种感觉,至今仍记忆犹新。还记得有天晚上正上晚自习,郭勇同学在教室外向我招手,偷偷告诉我有某同学从家里带来一壶水藏在某处,一听说有水,我俩什么也不顾了,找到被藏起来的水壶后,你一口我一口狂喝了起来,不多时,一壶水就见底了。事后水的主人发现水没了便骂了起来,我心里且喜且惭,喜的是一壶水缓解了我几天的干渴,惭的是做了不光彩的事情却没有勇气向这位同学致歉或道谢。如今三十多年过去了,我甚至已经忘记了这位同学的名字,只记得他是上庄村的,姓薛,年龄比我大,仅此而已。 那时学校对于晚自习的管理不是很严,我们村几个调皮的同学也经常搞点小动作:跑到黑旺去洗澡,趁老师办公室里无人,偷拿老师的粉笔,吃着丁秀文老师的豆腐干,喝着刘全文老师的白酒,一人喝一口。为了不让刘老师发现酒被偷喝,我们就把凉水灌进酒瓶里,使它看起来跟原来一样。事情最终还是败露了。我们按照事先的约定,在班主任询问主使人和参与者的时候,谁都没有吭声,班主任无奈只好将所有的住校生集体臭批了一顿,但我们心里都清楚,喝酒灌水就是王苇同学出的主意。

朱崖公社在当时的益都县里是比较落后的地区,直到我们初三的下学期,全公社才有了三名英语教师,杨在文老师担任上庄联中三个年级的英语课教学。当时县里各个初中的中考目标仍然是省重点中学益都一中,而本年度的中考科目中第一次增加了英语这一项,考试范围是前四册书的内容,占30分计入总成绩。这项改革举措对我们农村的孩子来说是不小的挑战,相比益都城里已经学完了全部六册内容的初三学生,我们可以说是已经“落在起跑线上了”,因此我们必须付出更多的努力,在最后的时间里搞突击,一学期学完了前三册的内容。 1982年中考成绩公布,上庄联中考入益都一中的学生竟有六七名之多!我们窦家崖村同时考上了三个,我、王苇同学和高树新同学,这在我们朱崖公社和窦家崖村的历史上是破天荒的事情。三年后,我们三个又以优异的成绩同时考上了大学,小小的窦家崖村一年内出了三个大学生,窦家崖村也一时名声大噪。 我的初中生活先后经历了五个学校。虽然当时的学习和生活条件都很艰苦,但如今回想起来,那段时光却是让我感到快乐的。当时同窗的同学们,他们现在有的做了大学教授,有的当了领导干部,有的成了企业家,但不管他们高居何位,身在何处,我相信他们也和我一样,时时怀念那段艰苦却快乐的青葱岁月,思念那三年朝夕相处的同窗之谊。 (文/丁慎中 摄影/沈志海 焦兆山) 2018.06 NO2. 第二期(总第三十一期) ▲以上图片由青州市摄影家协会提供 上一篇满族书画家与《小砚山房》

下一篇齐鲁古道

文章分类:

花都记忆2

|